"LA CASA"

Art, 0590

Había recibido el encargo dos años atrás. No fue tanto la persistencia de los clientes, un matrimonio entrado en años, sin hijos, como un arranque súbito lo que le decidió, finalmente, a proyectar la casa. Nunca había creído en la inspiración. Para él, como para tantos otros creadores, la obra era un proceso en marcha, fruto del trabajo y la tenacidad. Claro que un borrico, por mucho afán que pusiera, nunca podría proyectar bien.

Art, 0590

Había recibido el encargo dos años atrás. No fue tanto la persistencia de los clientes, un matrimonio entrado en años, sin hijos, como un arranque súbito lo que le decidió, finalmente, a proyectar la casa. Nunca había creído en la inspiración. Para él, como para tantos otros creadores, la obra era un proceso en marcha, fruto del trabajo y la tenacidad. Claro que un borrico, por mucho afán que pusiera, nunca podría proyectar bien. Pero esa cualidad esencial, de partida, esa especie de tendencia o habilidad innata, se daba ya por sentada. Sin embargo, cuando la imagen de la casa se dibujó en su mente, de golpe compacta, como si se estuviera erigiendo sobre el acantilado, dominando la bahía, tuvo que reconocerse a sí mismo que allí había intervenido algo ajeno al trabajo, a la madurez que traían los años, o a cualquier ramalazo, por muy brillante que fuera, de lucidez creadora.

Luego vinieron los planos y las visitas de obra salpicadas por los comentarios entusiastas de los propietarios que veían un mueble aquí y otro allá y aquí una enredadera, como si sus dedos que señalaban fuesen inquietas varitas mágicas. Y la casa, con su planta semicircular partida, como si sobre ella hubiera actuado un corrimiento, produciendo una falla, iba completándose ante sus ojos que iban perdiendo interés. Una cierta fatiga, como si edificarla fuera inútil porque había sido ya en su mente.

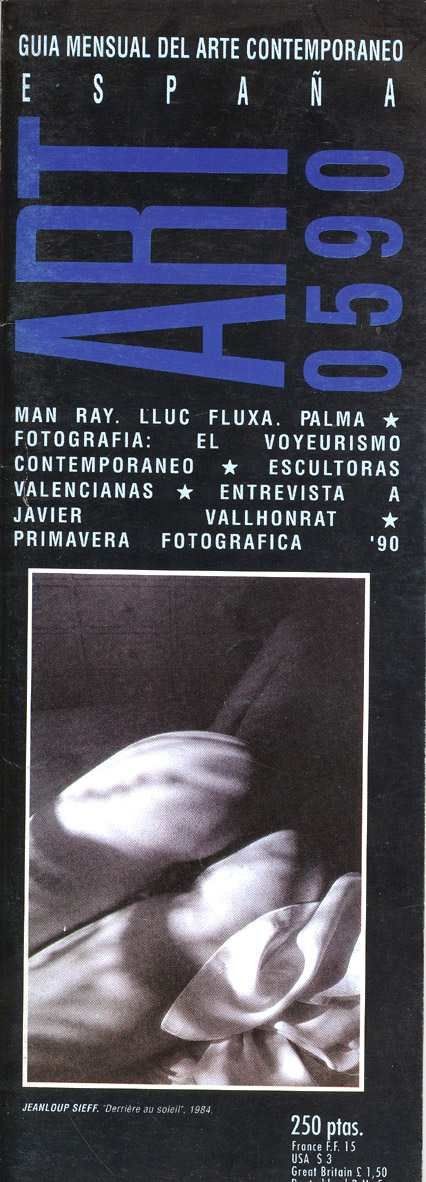

Después, la publicación en revistas especializadas. Para ello quiso al mejor fotógrafo, al único posible. Sólo él podía captar, a través del espejismo de la realidad, aquella especie de latido que emanaba la casa tal y como se había formado en su mente. Él era el pocero que debía hacer salir el agua de la superficie dura de la tierra.

Barajó, nervioso, las fotos, buscando algo que sabía. Sí, esas tomas estaban muy bien, pero, pero… Ahí estaba, el fotógrafo la había colocado la última, en un juego cómplice donde ambos sabían, desde el principio, el fin. La mirada ascendía por unas escaleras de pizarra. Estas conducían lentas, constantes en su juego de luces y sombras, a la casa. La casa era el término, su muro semicircular de pizarra prolongaba las escaleras y, al tiempo, recortado contra el vacío del cielo, las concluía. Todo el misterio estaba ahí, en la casa que aguardaba en lo alto de las escaleras, atemporal. Como si hubiera existido siempre, como si fuera a existir siempre. La cifra de la vida de un hombre. “Envidio tu mirada sobre las cosas”, le dijo al fotógrafo. Y él, como siempre, sonrió con esa sonrisa humilde. Y mientras el fotógrafo hablaba de las sorpresas que podían deparar los patios de manzana de Barcelona o levantaba la cabeza para decir esas nubes son de lluvia, el arquitecto pensó que la casa corría ya dos vidas paralelas y distintas. Una donde las estaciones irían cambiando, y los pinos plantados a lo largo de las escaleras crecerían, tapando la visión del muro, de la cubierta recortándose, afilada, contra el cielo. Y llegarían las nubes, y empezarían a caer gotas, como ahora, confundiéndose su rumor con el de las olas que, abajo, batían las rocas del acantilado. El rumor de la vida. La otra, donde aparentemente no sucedería nada; los pinos seguirían pequeños, la casa inmóvil y secreta en lo alto de las escaleras. Pero vendrían sobre ella las miradas, cada una distinta a las anteriores, cada una desvelando un misterio distinto allá arriba, tras el muro, en lo alto de las escaleras.